1971년 중반 착수한 부지 매입은 같은 해 12월 주민 이주 계약이 마무리되면서 완료됐다.

이주 계약을 마무리 하기까지는 쉽지 않은 과정을 거쳤다. 조선소 부지인 미포와 녹수, 두 마을에 거주하는 주민은 약 300호였다. 거의 바다를 통해 생업을 영위하는 어민들이었다. 조선사업부는 1971년 중반 부지 매입에 착수하면서 주민들에게 보상비를 지불하고 새로운 집터를 마련해 주기로 했다.

그러나 주민들은 쉽게 이주하려 하지 않았다. 이주하기로 약속한 주민들조차 겨울을 지내고 천천히 떠나겠다는 입장을 보였다. 일부 주민들은 아무리 설득해도 소용 없었다. 당시 어촌에는 굴이나 조개가 서식하는 해변의 커다란 바위를 농촌의 밭처럼 개인이 소유하고 있었는데, 바위값 보상을 요구하기도 했다.

조선사업부 현장팀은 집집마다 일일이 찾아다니며 설득에 나섰다. 굴과 조개가 서식하는 바위값은 물론 담 쌓은 데 쓰인 돌값까지 치르며 한 가구씩 이주계약을 체결했다.

그 결과 1971년 말 이주계약을 마무리하고 이사를 독려했다. 계약을 맺은 가구에 대해서는 이사비용은 물론 인력, 차량까지 지원했다. 이주는 1971년 12월 말부터 시작돼 다음 해 1월까지 계속됐다.

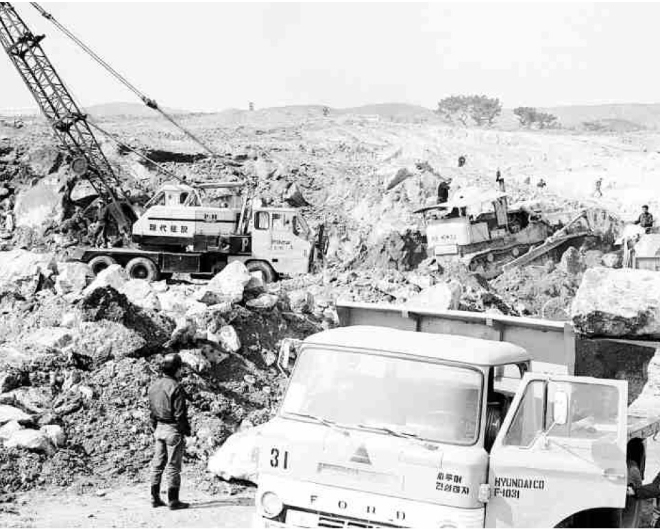

이듬해인 1972년 1월 주민들이 모두 이주하자 부지 조성 작업에 착수했다. 불도저와 덤프트럭 등 중장비를 동원해 지반을 다지고 시멘트를 포설했다. 기초적인 부지 조성 작업 후 토목공사를 시작했다. 안벽 매립, 도크, 강재 하치장, 선각공장, 본관 등의 순이었다. 그러나 시간 차를 거의 두지 않고 모든 공사를 동시다발적으로 진행했다. ‘경비 절감, 공기 단축, 최상의 품질’을 목표로 주야 24시간 연속 작업을 강행했다.

정주영 창업자가 직접 공사를 총괄했다. 서울에 꼭 참석해야 할 회의를 제외하고는 공사기간 내내 울산에 머물면서 진두지휘했다. 매일 새벽 4시에 기상해 조선소 건설 현장을 둘러봤다.

1973년 11월 어느 날 새벽 정주영 창업자는 여느 때처럼 건설 현장을 둘러보다 미포만 앞바다에 차가 빠지는 사고를 당했다. 비바람이 매섭게 몰아치는 날이었다. 새벽 3시 잠에서 깨어 혼자 지프를 몰고 조선소 건설 현장 이곳저곳을 둘러보다 바다로 곤두박질하고 만 것이었다. 수압 때문에 꿈쩍도 하지 않는 문을 간신히 열고 사력을 다해 안벽 쪽으로 헤엄을 쳐 초소의 경비에게 구사일생으로 구조됐다. 정주영 창업자에게도, 현대중공업에도, 한국 조선산업에도 천운이었다. ‘그때 만약 죽었다면 빚 때문에 어디로 증발했다고 사람들이 수군댔을 것이다’라고 정주영 창업자도 자서전에 쓴 적이 있다.

세계적인 규모의 대형 조선소를 건설하는 만큼 수많은 중장비를 투입했다. 덤프트럭 105대, 불도저 15대, 페이로더 20대 등 당시 현대건설이 보유하고 있던 장비의 3분의 2가 투입했다. 울산조선소를 제외한 현대건설의 다른 공사는 장비를 빌려 수행해야 할 정도였다. 그만큼 조선소 건설에 그룹의 모든 역량을 집중했다. 수입한 지 얼마 안 되는 최신 장비들을 모두 투입해 공사를 빠르게 진척시켰다.

인원 또한 당시 현대건설이 수행한 국내외 어느건설 현장보다 많이 동원했다. 기술직 사원만 월 평균 113명, 많을 때는 143명까지 늘어났다. 같은 기간 중 국내외 현장에 파견된 사원의 20~28%에 해당했다. 1971년 10월부터 입사하기 시작한 조선분야 기능인력들도 초기에는 조선소 건설공사에 모두 동원했다. 기능인력과 근로자는 1일 평균 1200명 정도, 막바지에는 하루에 2200명까지 투입했다.

초기의 현장팀은 주민들이 이주하고 철거를 앞둔 가옥에서 기거했다. 간부진은 1972년 준공된 2층짜리 사원 숙소에서 묵었다. 1972년부터 인원이 부쩍 늘었으나 사택 등 주거시설이 태부족이어서 대다수의 인력들은 하숙을 했다.

주민 이주가 시작된 1971년 12월 서둘러 도크 굴착작업에 들어갔다. 리바노스로부터 수주한 26만 톤급 VLCC 2척 가운데 1척은 늦어도 1974년 7월까지 인도해야 했다. 시간이 없었다. 1972년들어 50만t급 드라이도크 1기를 70만t급 드라이도크 2기로 건설하기로 계획이 변경돼 작업량은 더욱 많아졌다. 1도크는 길이 400m, 너비 80m, 깊이 12.7m였고, 2도크는 길이 500m로 1도크보다 더 큰 규모였다.

1도크는 바위가 많아 굴착작업 속도가 느렸다. 1도크 굴착작업에서 캐낸 바위를 매립지의 골재로 활용해 공사비를 크게 줄였다. 이에 비해 2도크는 거의 모래였다. 가장자리에 파일을 박고 나무를 잇대어 주변 흙이 무너져 내리지 않도록 조치한 다음 가운데를 파 내려갔다.

도크공사는 비교적 단순했다. 먼저 도크 바닥이 될 부분을 파내고 거푸집을 이용해 콘크리트로 도크 벽을 만들었다. 도크 벽은 주위의 토사 압력과 바닷물을 채울 때 생기는 압력을 견딜 만큼 견고해야 했다. 바닥도 마찬가지여서 지반이 완전히 다져진 것을 확인한 후 콘크리트 작업을 해야만 했다. 지반이 고르지 않을 경우 바닷물을 채우면 약한 지반 부분의 콘크리트가 깨지면서 바닥에서 물이 솟아오를 수 있기 때문이었다.

기술적인 어려움은 덜했다. 도크 안의 배관, 전기설비공사는 일본 가지마연구소 연수 때 확보한 설계도면을 참조해 수행했다.

그러나 도크공사 초기만 해도 총괄하는 부서가 없어 부분적 시행착오가 있었다. 일관된 작업방식없이 담당자가 즉석에서 보다 효과적인 방법을 생각해내면 그대로 공사를 추진하는 식이었다. 1·2 도크는 공법도, 투입하는 장비도 달랐다. 안벽도 마찬가지였다. 중력식, 잔교식, 블록식을 제각기 사용했다.

한창 공사를 진행 중이던 1972년 7월 문제가 발생하고 말았다. 장마 대비 없이 무조건 도크만 깊게 파 내려간 것이 화근이었다. 현장에 쏟아진 비는 바다로 빠지지 않고 모두 도크로 몰려들었다.

순식간에 사람 키만큼 물이 고였다. 양수기를 동원해 물을 빼내는 것만 사흘 밤낮이 걸렸다. 종합적인 작업관리의 필요성을 절감했다. 이후 공사일정을 일부 변경해 소규모 공사라도 다른 공사와의 연계를 감안해 진행하도록 조치했다.